円覚寺・建長寺・鶴岡八幡宮

2009.10.12(月)振り替え休日

あまりにも天気が良いので、急に思い立って鎌倉に行ってまいりました。

道々、キンモクセイが満開!

先ずはJR「北鎌倉」駅すぐ前の、鎌倉五山第二位「円覚寺」。

正式の号は「瑞鹿山円覚興聖禅寺(ずいろくさんえんがくこうしょうぜんじ)」

創建:弘安五年(1282年)

開基:北条時宗(鎌倉幕府八代執権)

開山:無学祖元

この「山門」は立派です。

「仏殿」:本尊は「宝冠釈迦如来」

国宝「舎利殿(しゃりでん)」:一般人は立ち入ることが出来ません。

源実朝が宋の能仁寺より請来した佛舎利(釈迦の遺骨)を奉安したお堂です。

「仏日庵」:時宗夫人が時宗の菩提のために建立した華厳院の場所に、足利氏が文和三年(1354)に創建した夢想疎石の塔所。

ここではお抹茶を頂けます。

国宝:洪鐘(おおがね)

正安三年(1301)、九代執権北条貞時が国家の安泰を祈って寄進したもの。

「帰源院」の“門”:永和四年(1378)創建。この門より中は一般参観不可。

夏目漱石は明冶27年の年末から翌年の初めにかけてここに参禅。

その時の体験が書かれているのが「門」。

境内を1時間あまりで回り、まだ昼前でしたが混まないうちに円覚寺のすぐそばにあった小粋なこの店に入る。

「紫穂の里」というお店でした。

「秋の御膳」:炊き込みご飯に、10数種類の野菜を使った彩り弁当。合鴨の燻製(これがうまかった!)。

食後に、餡を包んだ牛皮のお餅と小さいのは和三盆。

結構でした〜〜〜!

北鎌倉の「円覚寺」の次に訪れたのがここ「建長寺」・鎌倉五山第一位・臨済宗建長寺派大本山。

正式な号は:「巨福山(こふくさん)建長興国禅寺」

創建:建長五年(1253)

開基:北条時頼(鎌倉第五代執権)

開山:蘭渓道隆(大覚禅師)

わが国最初の禅寺。また、“建長(けんちん)汁”発祥の寺。

この「山門」は重要文化財。楼上に五百羅漢を安置。

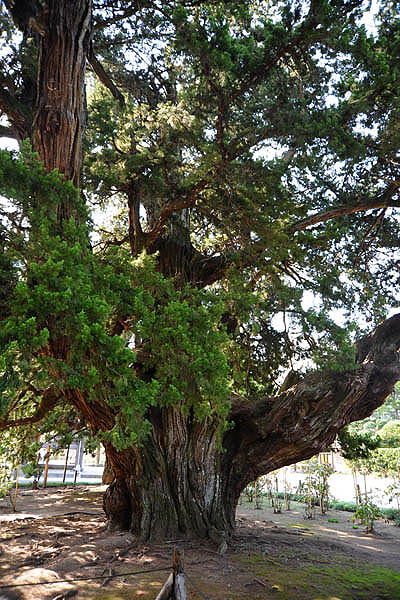

「柏槇(びゃくしん)」:樹齢約800年。建長寺創建当時からあるもの。 圧巻!

「仏殿」:重要文化財。

本尊はこの「地蔵菩薩像」。

「仏殿」の裏に「法堂(はっとう)」:重要文化財。

「法堂(はっとう)」には千手観音菩薩が祀られている。

「唐門」:勅旨門・重要文化財。すぐ後ろは「方丈」。

「庭園」:大覚禅師の作庭。日本最古の禅庭園。

庭園まで見終わって、さて戻ろうかとすると、なんとこのセキレイが観光客に慣れていて、平気で人に近づいていた。

完全に餌付けされちゃってるんですねー。

この後も歩いて「鶴岡八幡宮」に向かいました。

高校・大学・社会人当時は横浜に住んでいたが、鎌倉にはよく通いました。

50〜60回は通ってます。

勤めが神田一ツ橋だったので、神保町の古書街に通って鎌倉関係の歴史書、通史や「吾妻鑑」「明月記」「玉葉」などを買い込んだ。

そして鎌倉の社寺を巡り、写真を撮って歩いた。

でも、今ほど観光客はいなかったナー。

また今は小町通など、土産物店が並んでいるが、当時は極く少なかった。

この石造の太鼓橋も、あの当時は渡れたが、今は老朽化の為か禁止されている。

下拝殿=「舞殿」。

ここで義経の愛妾・静御前が“静や静 静のおだまきくりかえし 昔を今になすよしもがな”と、

舞を奉納したことになっているが、当時この「舞殿」はなかったので、ウソです。

そして左前方に見えるのは例の「大銀杏」

つまり実朝が承久三年(1219)甥の公暁(くぎょう)に殺害されたのがここ、と言うことになっている。

「吾妻鑑」にも記述があるし、これは概ね事実らしい。

さて、最近はここ「舞殿」で挙式をするのが流行。

石段を上って本宮の「楼門」

いつも大勢の人で賑わっている。

が、その楼門の「八幡宮」の“八”の字が“二羽の鳩が向かい合っている”と気付く人は殆どいない。

その本宮前から階段下を見下ろす。

先の「舞殿」脇で、“小笠原流鎌倉古式弓道”の方達の、三々九手挟式(さんさんくてばさみしき)というのでしょうか、それを披露しておりました。

作法が厳しい弓道なのに“小笠原流”なのでは更に厳しいのでしょう。

普段は「舞殿」の挙式を皆、見物するのですが、今日は皆こちらの“古式弓道”にカメラを向けて、「舞殿」は数人の見物人だけでした。

射手の放った矢は、的の十数メートル手前の空中を飛んでいるのが写っているが、見事的中して見物客から歓声と拍手〜〜〜!

ところで“小笠原流弓道”のことを検索していましたら、上の写真が見つかりました。

写真は、鎌倉ナビ「Landscape KAMAKURA」の「鎌倉宮 小笠原流歩射 草鹿式(くさじししき)」のHPから引用させて頂きました。

背筋がピンと伸びて、凛々しいですねー!日本女性ですねー!

惚れ惚れしてしまいます!