いわゆる“北信濃”、松代(まつしろ)・須坂(すざか)・小布施(おぶせ)の6月の旅

出発はやはり長野市・善光寺。

1400年の昔から日本最古の「一光三尊阿弥陀如来」を安置している無宗派の寺。

その後、「川中島古戦場八幡原」に寄ってみた。

天文二十二年(1553)~永禄七年(1564)に至る十二年間に、

越後の上杉謙信・甲斐の武田信玄が計5回の戦いをした所だ。

しかし、あまり古戦場という雰囲気はなかった。

![]()

( ま つ し ろ )

「松代」に向かい、先ず史跡「旧松代藩 文武学校」:

松代藩の藩校として、第八代藩主・真田幸貫が水戸の弘道館に範をとって建設を計画。

第九代幸教(ゆきのり)がこれを引きつぎ安政二年(1855)開校した。

文学・武道の両道の他、特に西洋医学・西洋砲術を教育したところに、時代を先取する気風がうかがえる。

(同校案内板より抜粋)

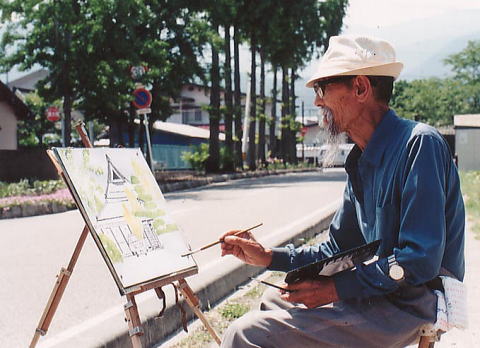

次の「真田邸」に向かう道を行くと、道端で写生をしている方がいた。

「風景、建造物がお好きなんですか?」

「はい、よく画きます。松代城跡の石垣など、好んでよく画きます。」

「人に上あげたりするんですか?」

「ええ、良く画けるとあげたりします。」

(欲しい!)

「真田邸」の敷地に入ると「恩田木工民親(おんだもく たみちか):1717-1762」の像があった!

松代藩財政の窮乏を建て直し、充実をはかり、優れた民生を行った人物。

その事績は自著「日暮硯(ひぐらしすずり)」により、江戸時代すでに全国的に知られた。

「真田邸」:

文久二年(1862)、幕府の参勤交代制度が大幅にゆるめられたことに伴い、江戸から帰国する

九代藩主幸教(ゆきのり)の母“お貞(てい)の方”の隠居所として急遽建てられたもの。

城外御殿としては例のない建物。池は「心字池」。

次に、重要文化財:「旧横田家住宅」に行く。

横田家は禄高百五十石の中級武士で、郡奉行などを務めた。

この住宅は一種の公舎で、屋敷地は間口二十二間余(約40m)、面積約千十二坪(3340.82㎡)。

江戸時代末期に建てられ、当時の位置に屋敷地及び建物・庭園・菜園がほぼ完全に保存されている点で貴重。

この家で育った横田秀雄は大審院長に、その子正俊は昭和41年(1966)最高裁判所長官になった。

| ぐるっと回ってみると、お手入れの真っ最中。 | |

| . | |

| 「年に一度は障子の張替えをするんですか?」 | |

| 「そうだね、年に一度はね。 折角写真撮ってくれるンだから、“ちょんまげ”でも結ってりゃ良かったね。」 |

|

| 「いえいえ、私はプロじゃないですから。」 | |

| 「そうだね、気を使うことないね。」(おもしろい方だ。と、突然!) | |

| 「(奥さん)ありゃー、失敗しちゃった、切っちゃった!」 | |

| 「(ご主人)アリャー! まあ、いいか。」 |

「象山神社」:佐久間象山(1811~1864)を祀る。

昭和十三年十一月三日県社として創建された。

松代藩藩士。 幕末期、世界的国家観と開国進取を基調とする象山思想で黎明日本の礎を築いた先覚者。

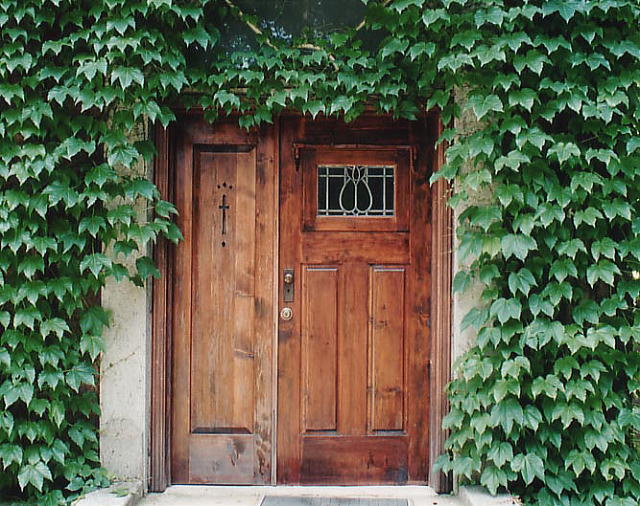

「松代象山地下壕」に向かう途中、乾徳寺の先にぶどう畑があった。

そして、またこの武家屋敷の佇まい!

いつまでも残して欲しい風景だ。

打って変わって、第二次大戦末期に造られた「松代象山地下壕」:

大本営などをここに移すという極秘の計画のもとに掘られ、全長10kmに及ぶが、500mの区間だけ公開。

全工程の75%の時点で終戦となり、工事は中止された。戦後は訪れる人も少なく、忘れ去られようとしていたが、

太平洋戦争の遺跡として人々にその存在を知って貰うため、平成元年から見学できるように整備したものという。

![]()

( す ざ か )

「松代」をあとに、「須坂」に向かう。

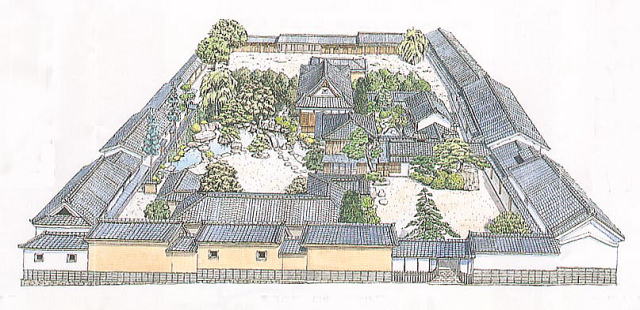

この絵は“豪商の館 田中本家”の俯瞰図

江戸中期の享保十八年(1733)、初代新八は穀物・菜種油・煙草・綿・酒造業などの商売を始めた。

その後、代々須坂藩の御用達を勤めるとともに、名字帯刀を許される大地主へと成長していった。

三代と五代は幕末には士分として藩の財政に関わる重責も果たし、

その財力は須坂藩をしのぐものとなり、北信濃随一の豪商となった。

邸内のこの路地を奥に向かって歩いて行ったら・・・・・

「お忍びの門」:須坂藩主が“庭”を大変気に入り、しばしば訪れた際この門から入った、と書いてある。

“庭”が気に入っているなら堂々と表門から入れば良いのに、“お気に召していた”のは“庭”ではないんだナ。

京都の庭師を招いて造らせた庭である。

さて、「田中本家」を出て須坂の町を散策していると、こんな暖簾が。

「味噌醤油醸造元 塩屋」とある。

信州味噌と漬物は全国に誇れる食文化で、江戸時代よりその一端を担ってきたのがこの店らしい。

![]()

( お ぶ せ )

「須坂」から「小布施」に行く。

「甲州ぶどうに紀州のみかん、栗は信州小布施栗」と言われたほど、栗菓子は有名だ。

|

「北斎館」: 天保十三年(1842)の秋、葛飾北斎は小布施の高井鴻山を訪ねる。時に83歳。 後、北斎は鴻山のもとで悠々と画業に専念した。 肉筆の掛軸・屏風・書簡等が展示されている。 |

|

天井絵をはめ込んだ祭屋台(県宝指定)。 「水滸伝」の中から北斎自身がデザインした立体作品として稀少であるとともに、傑出した作品となっている。 (同館:パンフレットより) |

次の「岩松寺」に行く途中に、小さな教会があった。「新生礼拝堂」と書いてあった。

小さな“森の礼拝堂”といったところ。

「梅洞山 岩松寺」:

葛飾北斎画「八方睨み鳳凰図(寺販売の絵葉書から)」:本堂内の大間、二十一畳敷一杯の天井絵。

江戸末期嘉永元年(1848)、約一年かけた北斎八十九歳(没前年)の作品。

天井を見上げていると、首が痛くなる。畳に仰向けに寝転んで見るのが丁度良いと思う。

「やせ蛙 負けるな一茶 これにあり」:小林一茶

文化十三年(1816)四月二十日、この寺を訪れた時。

桜の花見時、この裏庭の小さな池に“ひき蛙”が約千匹集まり、

産卵期、数の少ないめすを巡っておすが奪い合いの戦いとなる。

一年のうちの五日間、昼夜の別なく広げられるこの合戦を見て、詠んだ。

これは病弱な初児・千太郎への命乞いの句であったが、一ヶ月足らずで死亡。

時に一茶、五十四歳。

当初、軽い気持ちで「松代」に行こうと思い立った旅だったが、諸所に歴史がある土地であった。

※