・

2007・11・10(土)

円覚寺・けんちん汁・建長寺・鶴岡八幡宮・長谷寺・大仏を巡る一日散歩

小雨の中を鎌倉に行ってきました。

車でも電車でも30分で行けますが、鎌倉は歩くに限ります。

ここは円覚寺(えんがくじ):鎌倉五山第二位。

瑞鹿山円覚興聖禅寺(ずいろくさんえんがくこうしょうぜんじ)。

JR「北鎌倉」駅を降りると目前。

弘安五年(1282)鎌倉幕府執権北条時宗が元寇の戦没者追悼のため中国より無学祖元禅師を招いて創建。

この「山門」は夏目漱石の小説『門』の門。

境内を進むと、国宝・「舎利殿」。(門の奥に見える。)

「舎利」とは釈迦の遺骨のことを指す。

釈迦の遺骨は小さく分けられ世界各地に祀られ、ここ「舎利殿」には遺骨の中でも価値が高い、

源実朝が南宋から請来したと伝えられる釈迦の「歯」の部分を安置した厨子がある。

当日の目的の一番目、けんちん汁の店「鎌倉五山」。

円覚寺から建長寺に行く途中の、JR横須賀線の踏切りの脇にある。

“けんちん汁”はご存知のとおり建長寺が発祥とされる。

10時の開店と同時に入る。

この店のけんちん汁は蓋を開けるとプ〜ンとゴマ油の香りがする。

具は煮込まれた大根、生に近い白菜(白菜とは珍しい)、ほうれん草、こんにゃく、ゆず、で、

普段家庭で入れるはずのニンジン、ごぼう、里芋、油揚げなどは入っていない。

小雨で外は寒く、食べて温まった。さっぱり味でおいしかった。

建長寺:鎌倉五山第一位。

巨福山建長興国禅寺(こふくさんけんちょうこうこくぜんじ)。

厳格で純粋な禅の道場として、建長五年(1253)鎌倉幕府第五代執権北条時頼により開基された。本尊は地蔵菩薩。

日本で最初の禅寺。

円覚寺に比べると、なんとなく“渋さ”を感じる。

境内の奥まで歩くだけで20分はかかる。

境内にある柏槇(ビャクシン)

ヒノキ科の針葉樹。幹周り6.5m 樹高13m。

柏槇は成長が遅く、ここまで大きくなるのに約750年かかっている。

「建長寺」から歩いて、ほどなく「鶴岡八幡宮」

これは舞殿。

結婚式の真っ最中だった!

昔はこんなことをやっていなかったが、今は衆人監視の中でやるのが流行ってるなー。

鶴岡八幡宮は敷地は25,859坪。治承四年(1180)源頼朝の造営。鎌倉の中心的存在。

義経の愛妾静御前がこの舞殿で、

“吉野山 峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき”

“しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔を今に なすよしもがな”

と義経を慕う歌を唄い、舞ったとされているが、その当時、この舞殿はまだなかった。

左の大銀杏は、承久元年(1219)三代将軍源実朝を甥の公暁が殺害した際、身を隠していた木だとされている。

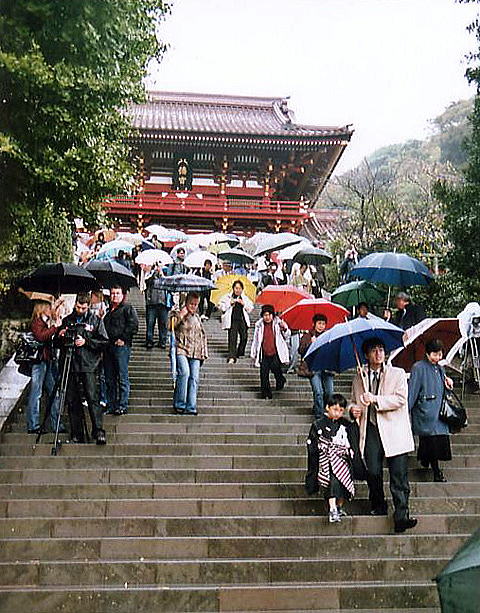

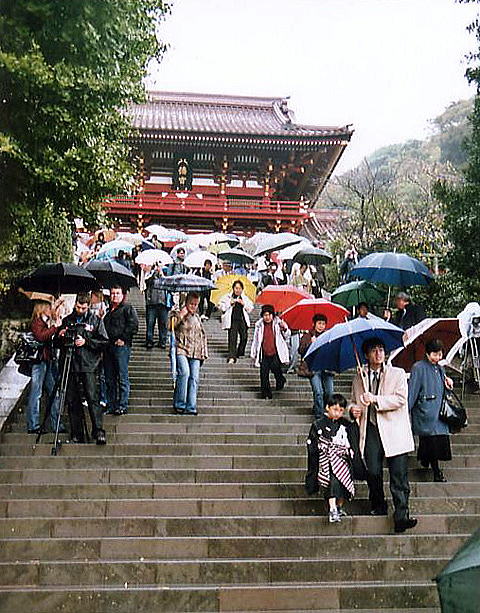

石段を登ると、本宮

「七五三」で混んでました。

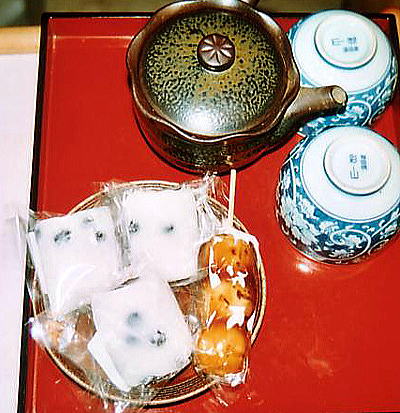

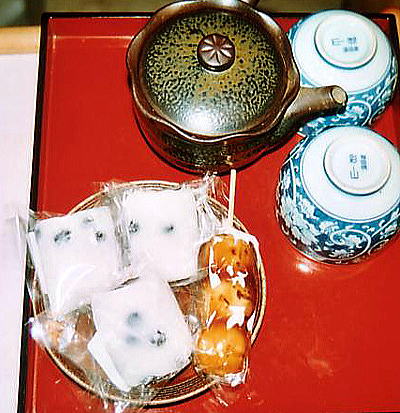

当日の目的の二番目。

八幡様の東側に雪ノ下「旭屋本店」の名物・豆大福。

創業明治三十八年

、手作り無添加の店。

家族四人で和菓子を作っている。店内で和菓子とお茶で一休み出来る。

完全無添加なので、インターネット通販等する事が出来ず、ここに食べに来るしかない。

餅がとてもやわらかく、餡も甘すぎない。

出されたお茶がまたおいしい!

※

午前中はここまで。

土曜だけれど、雨降りだから空いているだろうと思ったら大間違い。

「七五三」、修学旅行、外国人観光客(英語、ロシア語、スペイン語が多かった)、とやはり混んでました。

当日の目的の三番目は二の鳥居前、老舗の「運納喜(うなぎ)割烹

浅羽屋」

ここは静岡県吉田町産、大井川の伏流水で育てられたウナギを使う。

この店を贔屓にした鎌倉の文人や有名人は多く、

北大路魯山人、川端康成、大佛次郎、里見鄞、永井龍男、久米正雄、清水崑、小津安二郎、三船俊郎等。

ことに映画・寅さんの「男はつらいよ」の住職役等で知られる笠

智衆はことのほかこの店を可愛がっていたんだそうだ。

但しこの店、正直言って店を表から見る限り、「えー、この店が?」と思えるほど老舗には見えない(失礼!)。

鎌倉駅からお馴染み“江ノ電(江ノ島電鉄)”で「長谷」に。

“江ノ電”は明治35年(1902)に誕生。

「長谷」駅で降りて、長谷寺に向かう。

門前のこんな細い道まで、観光バスが入ってくる。

長谷寺(はせでら):長谷観音

木造の観音様では日本一の大きさ。9,18m。

※例によって観音様撮影禁止。

日本はどこでもそうだ。

仕方がないから、寺で売っている絵ハガキを買い、それをスキャンした。

谷寺から国宝・鎌倉大仏はすぐ。

高さ・12,38m、総重量は121トン。

源頼朝が奈良の大仏開眼に列席し、鎌倉にも大仏を造ろうと思い立った、という説もあるが定かではない。

大仏の造立は『吾妻鏡』:「仁治二年(1241)三月廿七日 深澤大佛殿同有上棟之儀云々。」とあり、

「寛元元年(1243)六月十一日 大仏と大仏殿竣功の供養が行われる。」とある。

そしてその9年後に「建長四年(1252)八月十七日 深澤里奉鑄始金銅八丈釋迦如来像。」の記述がある。

つまり最初は木像の大仏であったが、9年後現在目にする金銅の大仏に造立し直したわけだ。

また、“大正大震災には全体が一尺五寸前方(南)に移動し、台座右後側三寸、前側一尺五寸が地中にめり込んだが、

大正十三年一月十五日の強震で更に全体が一尺許り後方に退いた。”

と、「鎌倉市史」にある。

つまり、大仏は免震構造になっていて、大地震の際には床が台座から外れて揺れの方向に滑るようになっている。

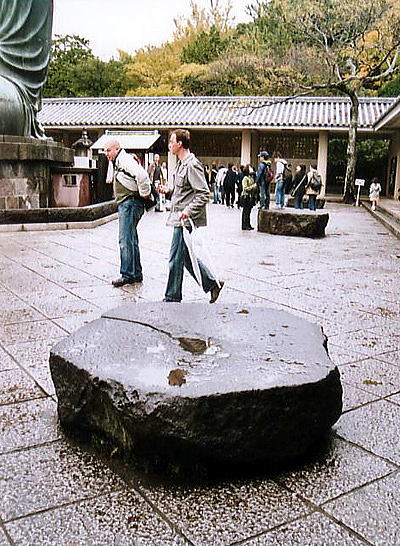

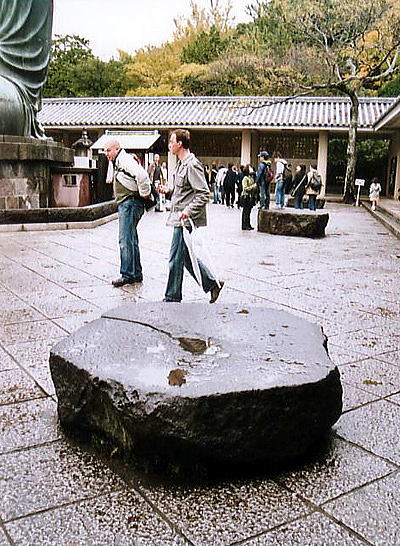

大仏殿の柱の礎石。直径1mを越す大きさ。

大仏は、元来は大仏殿のなかに安置されていたが、室町時代の津波で建物は倒壊。

以後500年、露座になっている。

大仏殿は、奈良・東大寺の大仏殿より一回り小さいものの巨大な建物だった。

大仏様が履く草履はこの大きさらしい。

大仏の体内に入れる。20円。

昭和35年に強化プラスチックで内側から首を補強した跡が茶色く残っている。

「鎌倉文学館」:

加賀百万石藩主・旧前田侯爵家の別荘だった。

庭のバラが有名だ。

「中原中也」の特別展をやっていた。

当日の四番目の目的はここ焼き鳥「秀吉」。

鎌倉では地元の人に有名な、野菜などを販売する市場・農協連即売所にある。

店内、といってもカウンターのみで6、7席しかない。

地鶏、地養鶏等、全て国産品。

レバー、砂肝、皮、せせり、ぼんちり、軟骨、ハツ、たん、かしら、次々食べる。

レバーだけタレで、あとは塩。

「白レバー」があった!

大きくて、焼き方はミディアム・レア。

食べると、とろける! 絶品!!

タレがまたうまい!

よくこんなお店に(度々、失礼!)「白レバー」があるもんだ。

よほど卸し元と懇意なんだろう。

よく歩いてよく食べ、よく飲んだ一日でした!

「秩父宮記念公園・晩秋」に続く

※

一言で結構ですので、ご訪問頂いた足跡をお願いします.