2008.5.24(土)

江東区「深川江戸資料館」に行ってきた。

先ずは腹ごしらえ。

深川といえばご存知「深川めし」。

アサリの炊き込みごはんで、昔からの食べ物。

あっさりした味でした。

「深川めし」「深川丼」などを食べられる店が、「資料館」のすぐ近所に2,3軒ありました。

2008.5.24(土)

江東区「深川江戸資料館」に行ってきた。

先ずは腹ごしらえ。

深川といえばご存知「深川めし」。

アサリの炊き込みごはんで、昔からの食べ物。

あっさりした味でした。

「深川めし」「深川丼」などを食べられる店が、「資料館」のすぐ近所に2,3軒ありました。

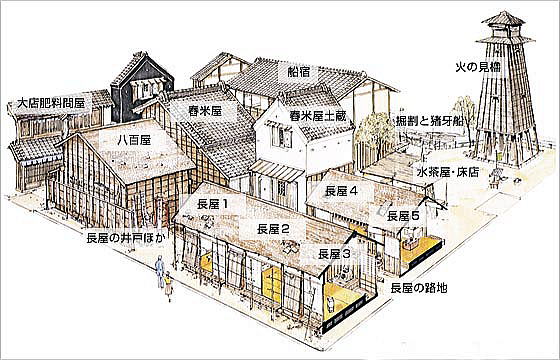

「深川江戸資料館」:

天保年間末期(1840年頃、つまり赤穂浪士の吉良邸討ち入りから約140年後、そして今から約170年前頃)の、

江戸・隅田川沿いの深川佐賀町での建物・庶民生活を想定復元したもの。

入館するとすぐこの俯瞰風景を見ることが出来る。

米屋の蔵が一段と大きい。

“町”を歩き始めると、間違いなく自分は江戸時代にいる、と言う錯覚を起こす。

左:干鰯魚〆粕・魚油問屋「多田屋」。

佐賀町は隅田川河口にあって大船の出入りに便が良く、小名木川の水運もありこうした大店と倉庫が並ぶ町だった。

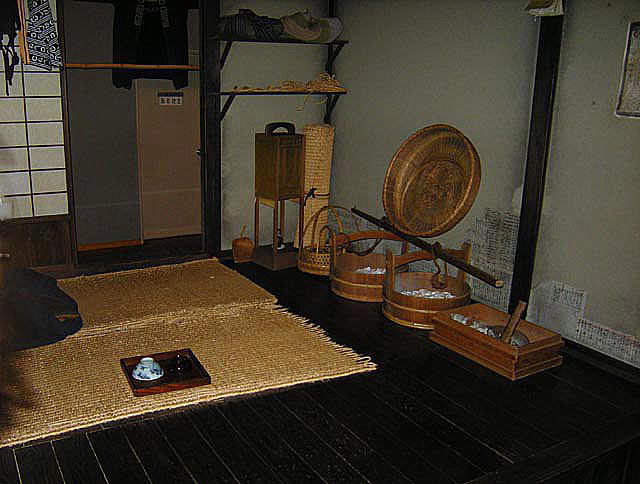

舂米屋(つきごめや)「上総屋」:玄米を注文に応じて精白して販売。

主人:源造・四十五歳。 女房:のぶ・三十六歳。 息子:貞吉・十二歳。

他に、通い職人二人。

井戸端:

アサリやシジミを天秤棒で担いで売り歩く“棒手振”・政助・二十二歳・独身、の住む長屋。

畳も敷かず質素な生活振りがうかがわれる。

なにしろ薄い壁一枚だし、ヒソヒソ話も隣に聞こえてしまう。

船頭・松次郎・二十三歳・独身の長屋。

その奥隣は秀次という舂米屋上総屋の通い職人とその女房と二歳の子供が住む。

木場の木挽職人:大吉・四十歳、女房:お高・三十五歳

木場で働く職人らしく、大鋸や鳶口、大工道具が置かれている。箱膳は夫婦二人分、女房の化粧道具もある。

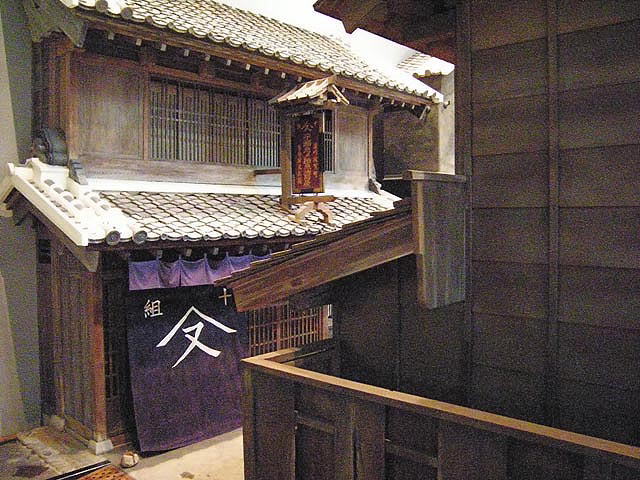

船宿:「升田屋」

船宿はもともとは船で遊びに行く客を送り迎えするところだった。

が、だんだん密会の場所などに使われるようになった。

船宿前の掘割端には当然「升田屋」の小船(猪牙舟=ちょきぶね)が。

「升田屋」の隣に“天麩羅”の床店(とこみせ)がある。

床店は屋台のように移動はしない。

他に二八そばやいなり寿司の屋台もあった。

江戸は“男性都市”と言われたように武士も町人も単身のものが多かったので、

このような外食の店が発達した。

「深川江戸資料館」:

〒135-0021 東京都江東区白川1−3−28

TEL:03−3630−8625

開館時間:

午前9時30分〜午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

休館日:

第2・4月曜日(祝日とかさなった場合は翌日)

年末年始

臨時休館(設備点検・展示替え等)

交通機関:

都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」、A3出口より徒歩3分