2009.2.8(日)〜9(月)

茨城の大洗で「あんこう鍋」を食べる目的で8日(日)早朝、平塚市を出発。

途中、香取神宮、小江戸・佐原、鹿島神宮に立ち寄る。

横浜ベイブリッジを渡る。日曜日だが早いせいか、まだ空いている。

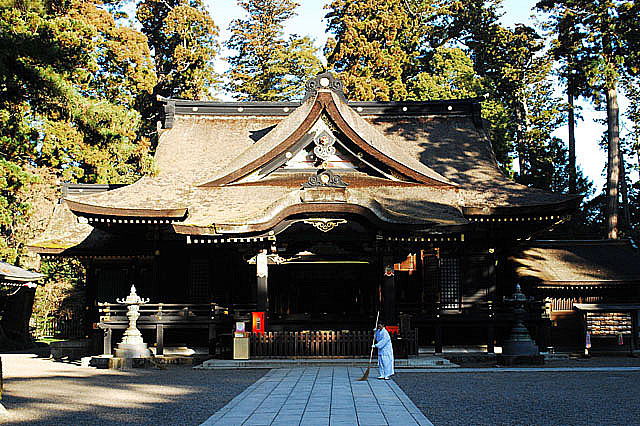

「湾岸線」から「東関東自動車道」を走り、千葉県香取市の「香取神宮」。

御祭神は“経津主大神(ふつぬしのおおかみ)”。

そして江戸の文化を取り入れ、水運で栄えた佐原。

平成8年12月、「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されたそうだ。

あちこち写真を撮っていたらたまたま観光客を乗せた舟が小野川に参りました。

手を振ってくれるよう合図して、振ってもらいました。

「樋橋(とよはし)」:

元は江戸時代初期、灌漑用水を東岸から西岸に木製の橋だった。

水がジャージャー漏るので別名「ジャージャー橋」。

今はコンクリート製で、勿論人が渡れる。

国指定史跡:伊能忠敬旧宅。

伊能忠敬(1745−1821)が17歳から50歳まで30年余りを過ごした家。

ご存知のとおり、彼は50歳を過ぎてから日本全国を測量して歩き、実測日本地図をつくり上げた。

醸造業などを営んでいた伊能家の土蔵造りの店舗のほか、炊事場、書院、土蔵が残っている。

小野川に面した階段は「だし」と呼ばれる往時の荷揚げ場。

※

この後、忠孝の足跡・資料などを集めた記念館を見学したが、例によって館内撮影禁止。

佐原から30分足らずで、茨城県鹿嶋市の「常陸国一之宮・鹿島神宮」

御祭神は“武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)”

昼食後、茨城県大洗に向け51号線を走り、「大洗磯前(いそざき)神社」

民謡「磯節」の、

♪磯で名勝は大洗様よ・・・、はこの神社。

御祭神は“大己貴命(くにつくりおほなむち=大国主・おおくにぬし)と少彦名命(すくなひこなのかみ)”

参詣後、神社前の宿泊先のホテルへ。 部屋から太平洋が一望。

17:37。月の光が海面に映ってきれいだ。

それより「あんこう鍋」だー!

先ず、豪華な「舟盛り」・・・、

続いて「アワビの踊り焼き」、でかい「金目の煮つけ」。

ちょっと、いろいろ出過ぎるな?

中居さんに「あんこう鍋、出るよね?」

「はい、もちろん出ますよ」

「もちろん、どぶ汁だよね?」

「いえ、普通のあんこう鍋ですよ。」

ガ〜〜〜ン!!

白菜がぎっしり詰まった鍋。あんこうはちょろちょろ。

茨城で「あんこう鍋」と言えば「どぶ汁」だとばかり思っていたこちらが悪い。

1週間前までに予約しなければダメとのことなので、今更無理。

箸をつける気にもならなかった。

勿論写真も撮ってない。

酒飲んで寝ちゃいました。

※

「どぶ汁」:鍋に、勿論生のあん肝をどんど〜んとたっぷり入れて、それがペースト状になるまで乾煎りし、

そこに鮟鱇の内臓、皮、骨付きの身などいわゆる“七つ道具”を入れる。

鮟鱇の身などから水分が出るため、水は一切加えない。

味付けは味噌で、コクのあるスープの「どぶ汁」が出来上がる!

※

次回はずっと北の、北茨城市の平潟港目前の旅館で「どぶ汁」を食うぞー!

さて、翌9日、大洗海岸の6時43分の太陽! ほとんど部屋の真正面から昇り始めた。

7時30分:朝食。

旅館の朝食は、晩飯よりも好きですねー。

旅に出ると、晩飯より朝食の方がおいしく感じる。

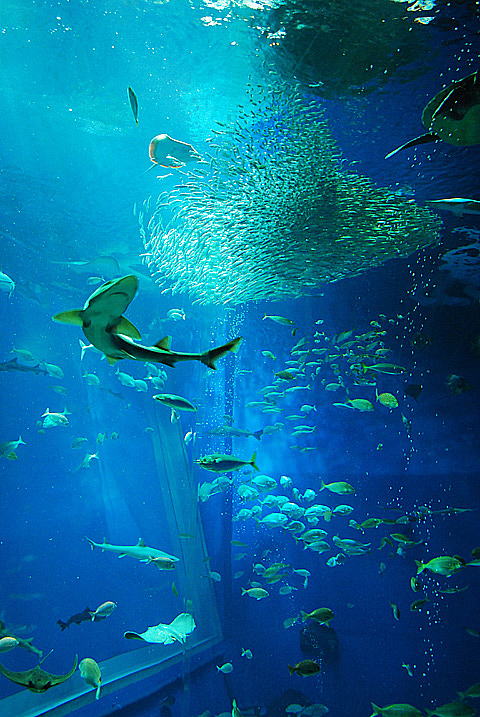

朝食後ホテルを後にし、時間もあるし「アクアワールド・大洗」に立ち寄りました。

水族館は見応えがありました。

「海月」又は「水母」、つまりクラゲ。

こうやって観ると幻想的です。

例によってアシカのショウ。

2個のボールを重ねて、このアシカすごいなと思ったら・・・、

ボールは磁石でくっついていた!

前ビレ(手ビレ?)で挟んで飼育係のお姉さんに届けるイルカ。

ここまで仕込むのに、どの位の時間と根気が要っただろう?

久し振りに、水族館は楽しめました。

※