国指定重要無形民族文化財

2009.1.17(土)

今年もお隣の大磯北浜海岸で「左義長」が行われた。

江戸時代から続く行事。毎年1月の14日と決まっていたが、観光客を呼ぶためのなのか今年は17日(土)に変更になった。日

後日、知ったことだが日程の変更は観光客誘致のためのものではなく、写真のサイトを造る人出がなく、

当日の早朝7時頃から大人だけではなく、中学生(高校生、小学生もかな?)達に手伝って貰うために休日にしたのだそうだ。

町内ごとの九基のサイト(斉灯)が海岸に並ぶ。

「左義長」はセエトバライ、ドンドヤキ、ダンゴヤキとも呼ばれ、道祖神の祭りである。

各家の軒にぼんぼりが吊るされ・・・、

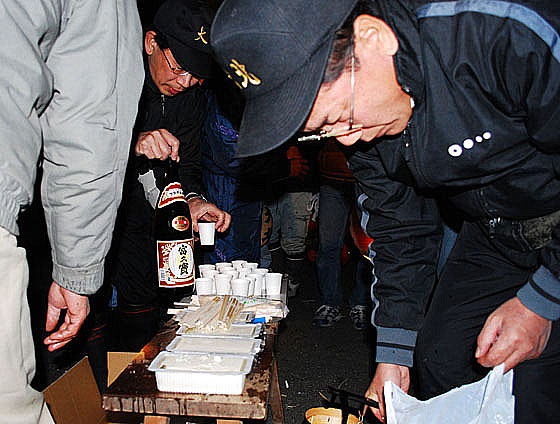

祭の主役達は、景気付けに既に一杯。

「ピカチュウ」の絵は何の“おまじない”なんだろう?

”湘南”という地名発祥の地「大磯」は、明治の頃から政財界人の別荘地として有名であった。

明治18年には、日本初の海水浴場が開かれた。

ワンマンで知られた故吉田茂首相もずっと大磯に住んだ。

役員の方達も、サイト(斉灯)の前で準備を始める。

冷酒に、何故か豆腐が用意されている。

「では、宜しくお願いします、乾杯!」「乾杯!」「カンパイ!」

一年間の無病息災を願って午後7時、一斉にサイトの根元に今年の恵方「甲己」(東北東)から点火された。

松や竹、ワラなどを組んだサイト(斉灯)は10〜15mの高さになる。

正月のお飾り、注連縄、書初め、だるまなどが燃え上がる。

燃やした書初めが、空高く舞い上がると習字の腕が上がる。

かの文豪・島崎藤村は昭和16年(1941)正月、この「左義長」見物にわざわざ東京からやって来てその勇壮さに引かれ、

翌2月の末には東小磯の静かな家に引越して来て、そこを終の棲家として一生を送った。

火の勢いはすごく、またそばにいると火の粉は飛んでくるし熱いの何の。

この燃えさしを持ち帰り、家の屋根に乗せておくと火災よけになる。

この火で焼いただんごを食べると、風邪をひかない。

等々、いろいろ謂れがあります。

しかし、こんな強い火で団子を焼いても表面が真っ黒にこげて中は生。

近隣の人は、この火が落ちてから竹につけた団子を担いでやって来る。

そして、下帯姿の若い衆が小さなお宮さんを乗せたソリ状のものを真冬の海に運ぶ。

「海」の中の若い衆と「陸」の人達とで、いわゆる綱引きをする。

この綱引きを「ヤンナゴッコ」というが、意味はわからない。

そして綱引きは必ず「陸組」の”勝ち”ということになっている。

占いに基づいているらしいが、詳細不明。

勝負が決すると、そのお宮を浜に上げ、足で踏みつぶしてしまう。

この綱引きはサイトと同じ町内ごとに海岸のあちこちで行われ、

最後はこの壊れたソリは人に引かれて各町内を回る。

今年も「左義長」は無事終わりました。

※